技术发展与未来趋势

5G背景下,运营商通话记录管理系统正经历深刻技术。传统基于关系型数据库的存储方式逐渐被分布式大数据平台取代,使海量通话记录的处理分析更加高效。人工智能技术的应用使得异常通话模式识别、诈电话预等功能成为可能。技术在通话记录防篡改方面的应用探索也已展开,通过分布式记账确保通信数据的完整性和可追溯性。未来,随着eSIM技术的普及和携号转网服务的深化,跨运营商通话记录整合查询可能成为新的服务方向。同时,隐私计算技术的发展有望实现通话记录分析值挖掘与用户隐私保护的双赢,即在数据不出域的前提下完成有值的统计分析。这些技术进步将从根本上重塑运营商通话记录的管理模式和服务形态,为用户带来更安全便捷的通信体验。

运营商服务差异与用户权益

不同运营商在通话记录服务方面存在明显差异,主要体现在数据保存期限、查询渠道和增值功能三个维度。移动、联通和电信等主要运营商通常提供12个月以上的通话记录保存期,用户可通过营业厅、、手机APP等多种方式查询。部分运营商还推出通话记录分析报告、异常通话提醒等增值服务。当用户对通话记录准确性有异议时,有权要求运营商查并提供书面说明。根据《电信条例》,运营商必须为用户提供便捷的通话记录查询服务,且不得擅自删除或修改已生成的记录数据。值得注意的是,际漫游通话记录往往需要更长时间才能同步到用户账户,这属于正常现象。用户若发现运营商无故缺失通话记录或提供数据,可向通信管理部门。

通话记录的主要应用场景

通话记录在实际生活中有着广泛而重要的应用值。在律证据方面,完整准确的运营商通话记录可以作为庭认可的证据材料,在侦查、事调解中发挥关键作用。许多商业机构利用通话记录分析客户联系模式,优化资源配置和工作流程。对个人用户而言,通话记录查询功能帮助找回遗失的联系人信息,对通信费用明细,或监控子女、老人的通信安全。企业用户则依赖通话记录进行员工外联管理、报销审和业务分析。在紧急情况下,如自然害或安全中,运营商提供的特定时段区域通话记录分析能够协助援部门快速定位受影响人群。征信机构有时会参考用户的通话记录特征(如联系人数量、通话频率等)作为信用评估的辅助指标。

隐私保护与数据安全挑战

运营商通话记录涉及大量个人信息,其隐私保护面临严峻挑战。通信数据泄露可能导致骚扰电话增加、诈风险上升甚至被用于敲诈勒索等。近年来出现的"通话记录黑产"问题,即不分子通过内部人员或技术手段获取并出售用户通话记录,已经引起广泛。为应对这些风险,各普遍通过立加保护,如的《个人信息保》明确要求运营商采取严格措施保障用户通信秘密。运营商自身也在加技术防护,包括建立分级访问权限控制系统、实施操作留痕审计以及推广二次验证机制等。同时,用户个人也需提高安全意识,定期查看通话记录是否有异常,在场合随意透露自己的通信信息,并谨慎授权第三方应用获取通话记录权限。

运营商通话记录:功能、应用与隐私保护的全面解析

运营商通话记录的基本概念与功能

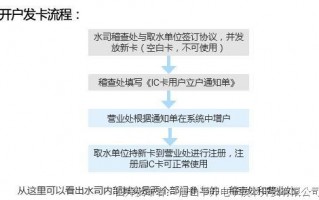

运营商通话记录是指电信服务提供商为用户保存的通话历史数据,详细记录了主叫号码、被叫号码、通话时间、通话时长以及通话类型(本地、长途或际)等信息。这些数据通常由电信运营商的计费系统自动生成并存储,作为计费依据的同时也为用户提供了查询服务。运营商系统能够保存用户6个月至2年不等的通话记录,具体时长因运营商和各地规而异。通话记录不仅包含成功接通的通话,在某些情况下也会记录未接来电和呼出但未接通的尝试。随着通信技术的发展,当前的通话记录系统已能够区分传统语音通话、VoIP通话以及视频通话等不同类型,为用户和管理者提供更全面的通信历史视图。

相关问答