一、运营商窗广告的主要形式与特点

- 短信窗广告:用户收到含推广链接的短信,点击后自动转至广告页面,部分内容标注“回T退订”但实际无效。

- 流量劫持广告:浏览网页时被制插入运营商的悬浮广告,尤其在未使用HTTPS协议的中高发。

- APP内置推送:运营商自有APP(如营业厅类应用)通过系统级权限发送窗,用户关闭选项隐蔽。

- 合作方分发:运营商将广告业务外包至第三方,通过大数据分析用户行为实现精准投放,但存在收集信息风险。

此类广告的共性问题是 制性 与 退出机制缺失。例如,部分广告需多次点击“关闭”或等待倒计时结束,变相提高曝光率。

三、监管困境与技术的尝试

目前,我对窗广告的规范依据主要为《广告》和《互联网窗信息推送服务管理规定》,但运营商因其基础设施属性处于特殊地位:

二、用户反感与行业争议的心

用户主要集中在三方面:

四、未来的潜在方向

- 细化用户授权规则:推行“分级授权”机制,区分必要服务与商业广告,后者需单独动态确认。

- 化问责机制:将窗广告合规性纳入运营商KPI考,对量高的分实施限流。

- 技术透明化:要求运营商公开广告推送算逻辑,接受第三方审计,滥用用户数据。

运营商窗广告的本质是商业利益与用户体验的冲突。在数字经济,平衡二者关系需更明确的权责划分——既需运营商回归“通信服务本位”,也需监管手段从“被动”转向“主动预防”。

- 律执行难度:运营商广告多通过省级分落地,地方监管部门难以跨区域协调。

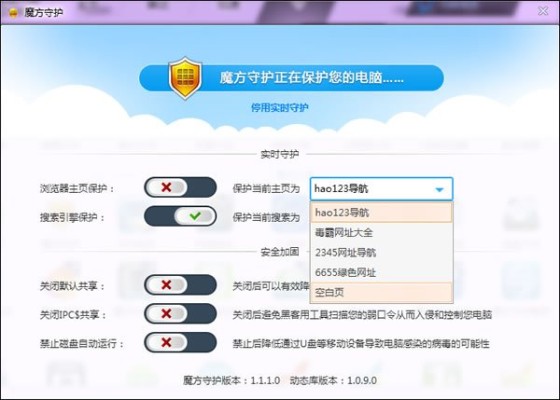

- 技术反制局限:用户可通过号码、安装过滤软件减少骚扰,但无系统级推送。

- 行业自律不足:2024年通信标准化协会曾倡议“减少非必要推送”,但未设定具体频次标准。

值得的进展是,部分省市试点“一键关闭所有运营商广告”功能,需用户在工信部平台主动提交申请。AI内容识别技术被用于过滤广告,但覆盖率仍有限。

近年来,运营商窗广告因高频次、干扰性成为用户焦点。这类广告通常由运营商或其合作方推送,以短信窗、网页转、APP等形式出现,内容涵盖流量套餐推广、增值服务订阅等。其背后既涉及运营商营收压力下的营销策略,也折射出行业监管与用户权益保护的博弈。

- 隐私侵:广告推送依赖用户地理位置、上网记录等数据,但数据获取过程缺乏透明性。

- 使用干扰:窗频繁出现于通话、支付等关键场景,甚至导致手机卡顿,影响正常功能。

- 诱导消费:部分广告以“免费体验”为噱头,实际默认勾选连续扣费项目,退订流程复杂。

运营商则辩称窗广告是“服务提醒”的一部分,且符合《电信条例》中“经用户同意”的条款。实际操作中,“同意”往往通过用户协议中的隐蔽条款达成,知情权形同虚设。

运营商窗广告:现状、争议与路径

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。